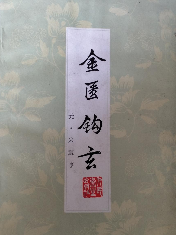

先教谕《金匮辑义》 ,系于晚年定本,是以极其精核,无须赘述。惟不肖受读既尚,时有管见。

书中详细论述内科杂病,凡四十八门,每门先述统论,然后分述证候和治法,最后附有按语。对各证表里虚实之辨,补泻温凉之用,明晰了然。

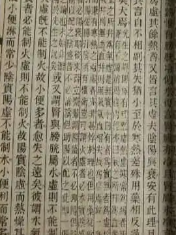

注文阐析仲景原文精义、蕴旨,文笔简练,富有条理。对原文难以诠解之深奥词句,宁可缺略,不强予衍释,并能改正原文传写之误,删去后人不应增添之内容。

本书介绍很多实用有效的方剂,直到现在仍较广泛地应用于临床。但书中也有个别封建迷信或不切合实际的内容。

选集前人《金匮要略》注本中的精采注文,结合个人见解予以阐发,以求辨明要旨,书中删去林忆整理本(共25篇)的最后三篇,并于第22篇(妇人杂病脉症)中增补妇人阴挺论等内容。

全书共3卷,并附医论6篇。卷一、卷二为内科、喉科和外科病症,卷三为妇科、儿科病症。

共有八十一难,分别论述了脉学、经络、藏象、疾病、腧穴、治疗等医学内容,是对《内经》相关内容的补充与阐发。

对八十一难予以逐段注解,注文大多简要,诠释或以《内经》理论为基础,采集历代《难经》注家的学术观点加以综合。但真正发挥义蕴的见解并不多。

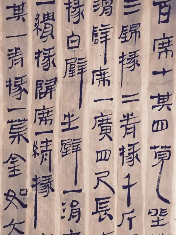

马王堆古墓出土的简帛书籍

注文以天地气化阴阳浮沉之理分析杂病症情、诊断及方义,叙述精微,见解独到,并与《内经》、《伤寒论》及诸家方书融会贯通。

卷一有医论十七条,历数庸医误人之过,立论明确而言之有据,文笔犀利而少夸诞。主张治病当先熟悉正常生理状态,知常达变才能正确诊断。强调病各不同,治法方药亦应随之而变;后二卷大多为内科杂病医案,治法灵活,常常是内外合治,针药并施。

本书先列目论、目议,介绍眼科基础知识,继述内障、外障证治。外障列四十六症,多属风凝热积血滞所致,治以除风散热,活血明目;内障列二十四症,多因血少劳神,治以养血补阴,安神明目。再述儿科眼疾治法,末附薛氏选方十三首。

小儿方术,号日哑科,口不能言,脉无可施,惟形色以为凭。竭心思而施治。故善养子者,似类龙以调护,不善养子者,如舔犊而爱惜。爱之愈勤,害之愈急。

全书共8卷。卷1前列“万金统一述”,总论天地人、阴阳五行、脏腑功能、主病脉证等。次载药性歌、诸病主药、脏腑、经脉等项目。卷2~8分别论述内外妇儿五官等科病证184种,每病均阐述病因、病机、治法,方药等内容,后附医案。

该书18卷,分为180门,收方1050余首。书中首论脉诊、习医步骤及致病三因,次以三因为据载列临床各科病证的方药治疗。

本书以《内经》有关消渴病的理论为基础,综合宋以前诸医家的有关论述和发明,对于消渴病的病因、辨证及治法作了比较深入的探讨和发挥,使消渴病的脉因证治之理论趋于系统化。

这是一本以临床近三十年经验的中医师观点写的书,本书勇于向主流医疗思维批判。也许您会赞叹书中的解析,也许您并不同意本书的说法

《中藏经》禀承了《内经》天人相应、顺应自然,以阴阳为总纲的思想,发展了阴阳学说,倡导重阳论。《中藏经》较早地将脏腑学说的理论系统化,提出了以形色脉证相结合、以脉证为中心分述五脏六腑寒热虚实的辨证方法。

主体内容是“十二正经”与“奇经八脉”的诊候之法,这种诊脉方法与现今所见通行的中医诊脉方法有所不同,是来源于与正统中医理论体系与实用技艺完全不同的一派之学。

五卷。 分 100 门,包括外感、内伤、外证、妇科、幼科等,前有十二 证见证等六篇,后附“丹溪翁传”。